»Jedes Ding ist immer schon Müll, jedes Haus Ruine, jede Industrieanlage ein Friedhof der Technik, jede Naturbeherrschung deren Zerstörung, jeder Sinnentwurf ein Trümmerplatz, jede Schönheit eine facies hippocratica, jede Produktion eine Destruktion, jeder Gedanke ein Bruchstück« – so Hartmut Böhme über den allegorischen Charakter der »Ruine« als Denk- und Sprachfigur in der Moderne.

Das Ganze trägt also stets und von Beginn an das Potential seiner Zerstörung, seiner Ruinierung in sich, es ist womöglich – zumindest für eine bestimmte Zeitspanne – mehr als die Summe seiner Teile und doch sind es wiederum nur Teilstücke, die als Überreste einen Schatten des Ganzen über dessen Zerstörung und Zerfall hinaus zu bewahren und von vergangener Unversehrtheit, aber auch von Gewalt, Schmerz, Leid und Verlusten zu zeugen scheinen.

Im Seminar soll die Ästhetisierung dieses triangulären Spannungsverhältnisses von »Ganzheit«, »Destruktion« und »Überrest« in den Blick genommen werden. Welche Darstellungsstrategien, welche Tropen und weiteren rhetorischen Figuren der Codierung der Zerstörung (von Dingen, Menschen, Leben, Körpern, Landschaften, Städten…) und/oder von Überresten (Fragmente, Ruinen, Kadaver, Knochen…) lassen sich in Literatur und anderen Kunstformen beobachten? Inwiefern kann man von einer genuin „modernen Ästhetisierung“ des Schreckens, der Gewalt, der Destruktion und des Überrests sprechen? Im Mittelpunkt der Seminardiskussionen sollen Thematisierungen von Zerstörungen durch gerichtete Gewalt, Krieg und Völkermord im 19. und 20. Jahrhundert stehen.

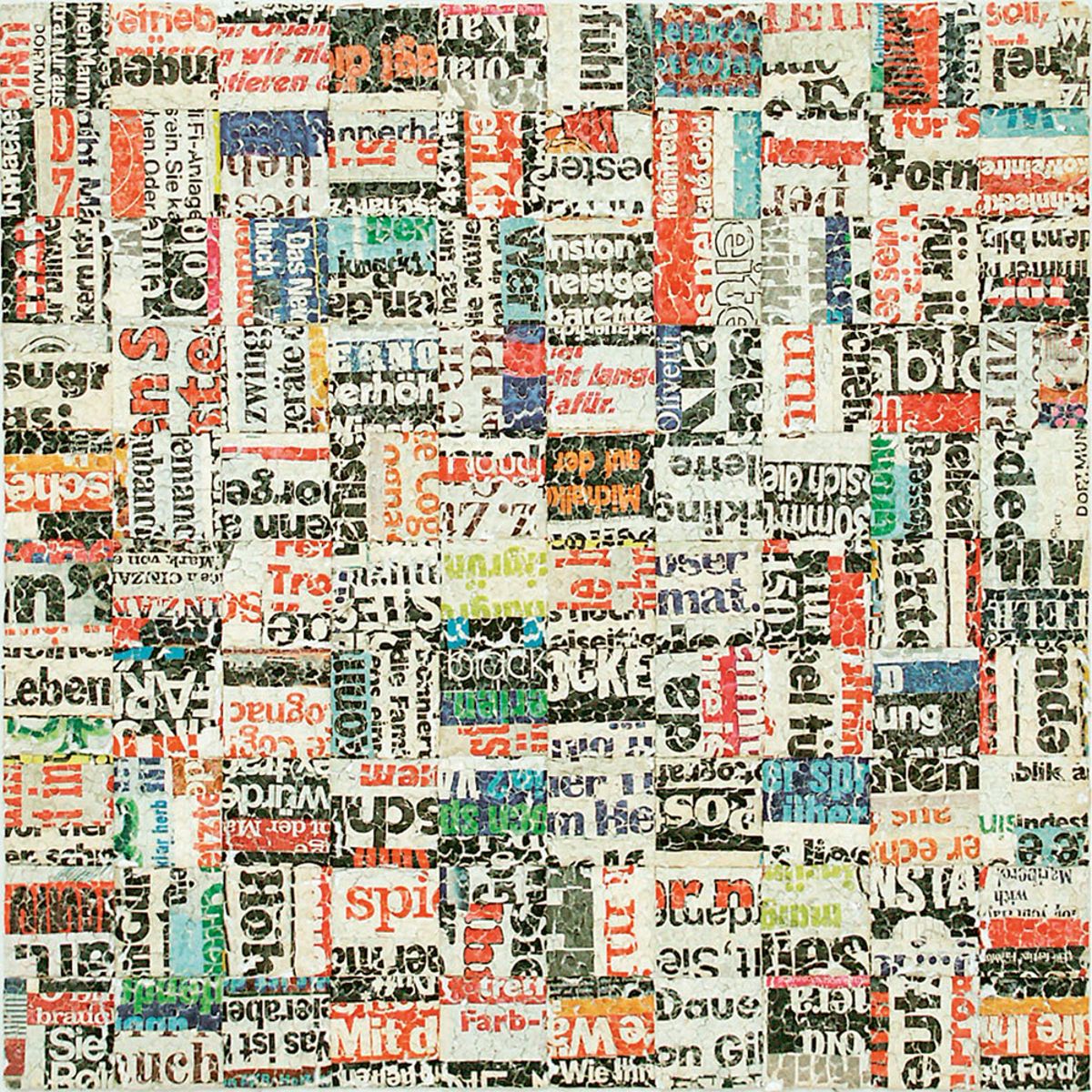

Titelbild: CC BY-NC 4.0 Werner Koch: Destruktion (1969) (https://www.kuenstlerdatenbank.niedersachsen.de/objekt/record_kuniweb_1317789/)

- Kursleiter/in: Medardus Brehl